《明星大侦探》是一档明星推理真人秀,目前已推出第六季,成为了国内网综市场上IP生命力与内容口碑最好的综艺之一,其播放热度、口碑评价及讨论热度始终维持在高位。

《明星大侦探》粉丝社群一直维持着很高活跃度,不论是否在节目播出期间,粉丝观众都积极地在社群中讨论案情、分享嘉宾精彩片段,为节目设定提供脑洞创意等。活跃的粉丝群极大地丰富了“明星大侦探”的IP内涵,在节目组及粉丝的推动下,逐渐形成以原生综艺为核心的联动“明侦宇宙”。

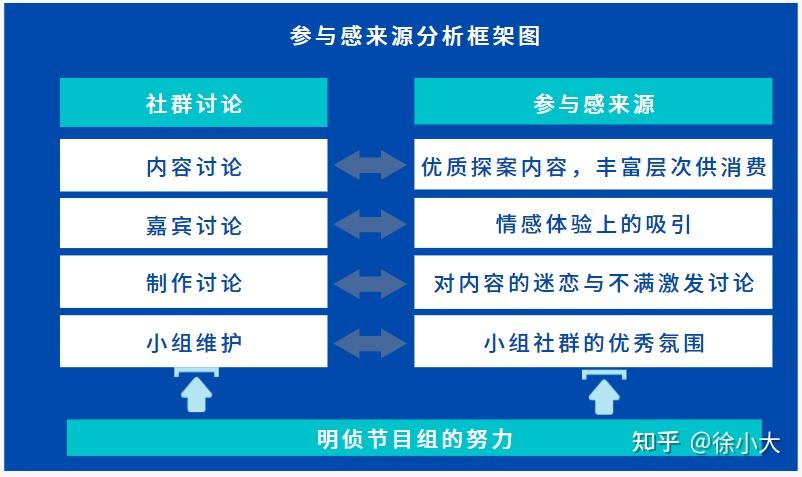

那么,内容粉丝群为何有如此高的活跃度?粉丝们究竟在社群中讨论什么内容?明侦的案例能为我们构建内容粉丝群提供哪些启发?本文旨在通过爬虫技术及定量定性分析回答上述问题。

(获取完整报告PDF版可访问:文件分享)

我们爬取了《明星大侦探(第六季)》播出期间(2020.12.18~2021.3.17)豆瓣小组的发帖数据,共9648条。

1、评论数及评论内容概览

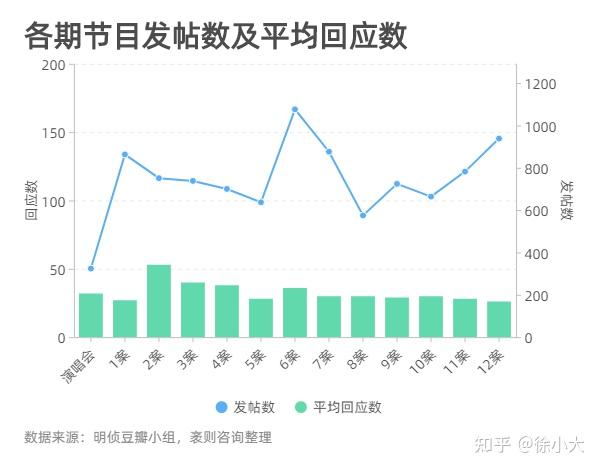

每一案播出期间的发帖数及平均回应数如图。其中发帖数最多的3期节目分别是:《06案神奇的部落》(1076条)、《12案芒城风云Ⅱ》(938条)、《01案夜半酒店Ⅰ》(863条)。《02案夜半酒店Ⅱ》的帖子平均回应数最多,平均53条回帖。

《神奇的部落》故事背景为母系氏族原始部落,女尊男卑的反讽手法为女性发声,获得了极高的讨论传播热度。“夜半酒店”及“芒城风云”为第六季的开篇和收官之作,剧情最为复杂,讨论热度高。

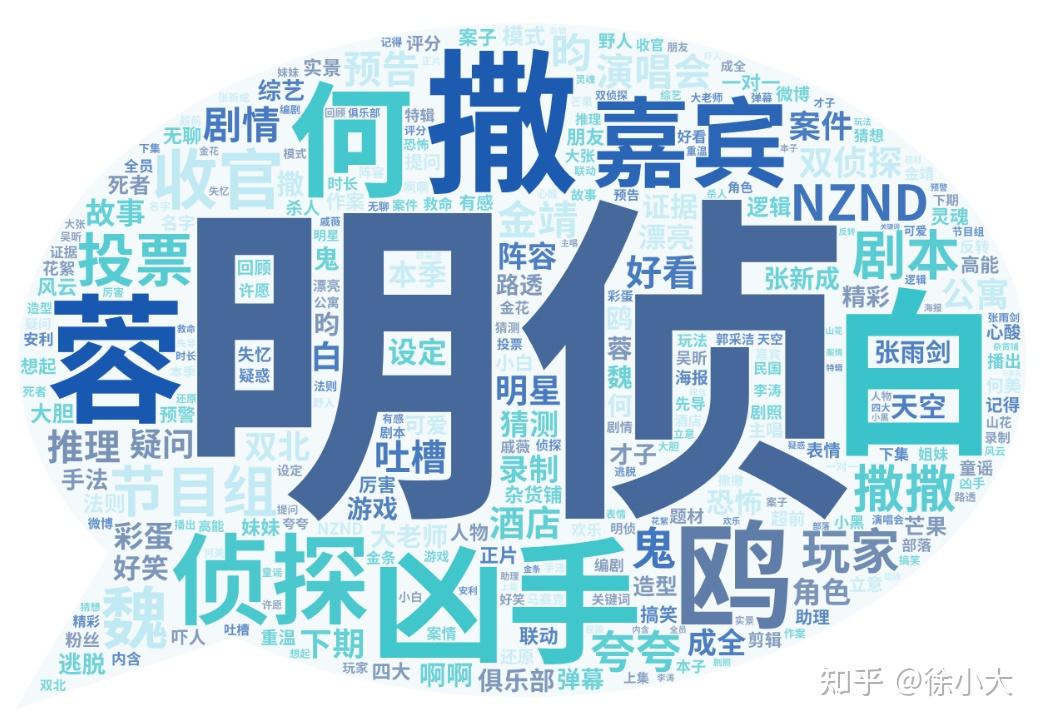

我们将所有帖子的讨论内容进行词频分析,生成词云图如下。主要讨论内容包括对案件剧情、嘉宾以及节目制作的讨论。

2、最受欢迎的帖子

从帖子的回应数来看,回应数最多的前10条帖子内容大部分为对嘉宾表现、嘉宾CP的讨论。

其中“和平快乐聊天楼【躲清静的小朋友们看过来】”这篇帖子获得了最多的回应(18988条回帖)。在这篇帖子中,楼主因为困扰于“每周都能找到点开始吵架”,于是专门开设了一个“和平友好的夸夸聊天楼”。这个帖子是成员对组内友好讨论氛围的自发维护,组内成员对这个帖子的热情回应,也体现了成员对理性、友善的小组讨论氛围的呼唤。

3、关于嘉宾的讨论

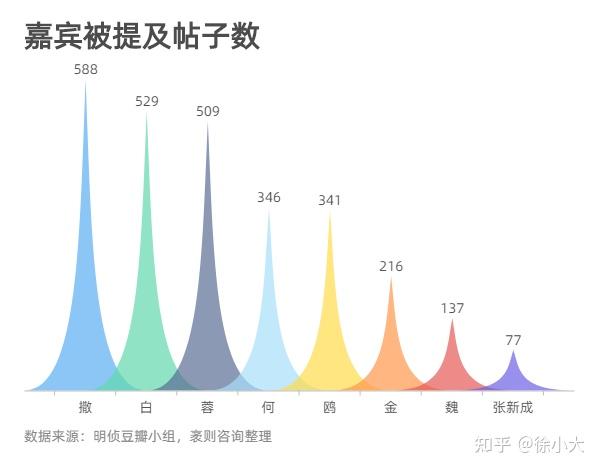

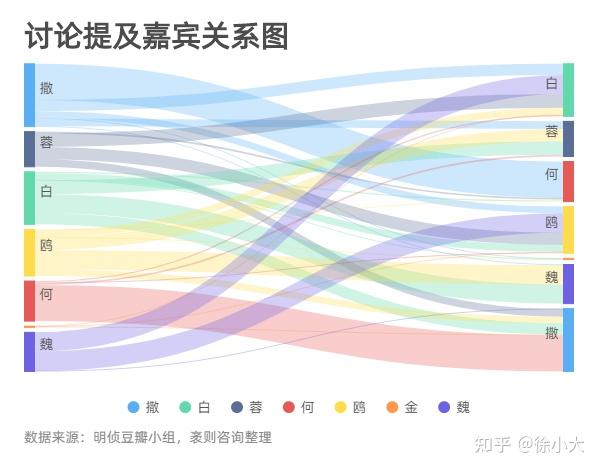

关于嘉宾的讨论主要包括:嘉宾作为玩家角色的推理表现,嘉宾的综艺效果以及各种CP互动的“磕糖”。其中,撒贝宁凭借其严谨高能的推理表现以及放飞自我的综艺效果,成为被提及最多的嘉宾。此外,白敬亭及杨蓉在小组中也拥有较高的讨论度。

《明星大侦探》六季以来,由节目剧情及嘉宾表现衍生出一些固定的嘉宾CP搭配,被小组成员津津乐道。从被提及的嘉宾关系来看,成员爱讨论的嘉宾组合包括,何撒的推理高能“双北”组合;魏鸥的“成全”组合;白魏的“思燃”组合;以及蓉白、撒白的爱恨纠葛。

为了进一步分析豆瓣小组中粉丝的发帖讨论内容,我们特选取了第六季01案《夜半酒店Ⅰ》和02案《夜半酒店Ⅱ》播出期间(2020.12.24~2021.1.6)的发帖内容,共计1652条帖子,对其内容进行人工编码。(01案及02案内容上为完整的一个故事,针对这两案小组中的讨论有较强的连续性。)

针对原始发帖内容,我们将其梳理提炼为11个内容类型,并在此基础上进一步提炼出4个内容维度,如下表所示。

| 维度 | 编码类型 | 内涵 |

|---|---|---|

| 内容线 | 案情分析 | 针对凶手身份、作案手法、票型、角色心理等方面的分析性内容 |

| 内容线 | 故事剧情 | 针对故事情节、背景设定、人物关系、内容元素等方面的评价性内容,不涉及主观分析及推理 |

| 内容线 | 主题立意 | 针对案件关注的社会议题的讨论 |

| 嘉宾线 | 嘉宾表现 | 针对嘉宾的玩法表现、综艺效果、CP关系等内容的讨论 |

| 嘉宾线 | 嘉宾安排 | 包括嘉宾推荐及下期嘉宾猜测等内容 |

| 制作线 | 整体观感 | 对节目的整体评价 |

| 制作线 | 节目制作 | 包括对节目的剪辑、字幕、时长、打码等后期制作的讨论 |

| 制作线 | 播放安排 | 针对节目上线档期及录制档期的讨论 |

| 制作线 | 规则讨论 | 针对游戏规则设置,如双侦探模式、投票模式的讨论 |

| 小组讨论线 | 社区内容讨论 | 针对小组其他帖子、微博等其他社区言论的讨论 |

| 其他 | 其他 | 不属于以上各类型的其他内容 |

对帖子内容进行编码后,我们针对数据进行了进一步分析:

1、整体数据概述

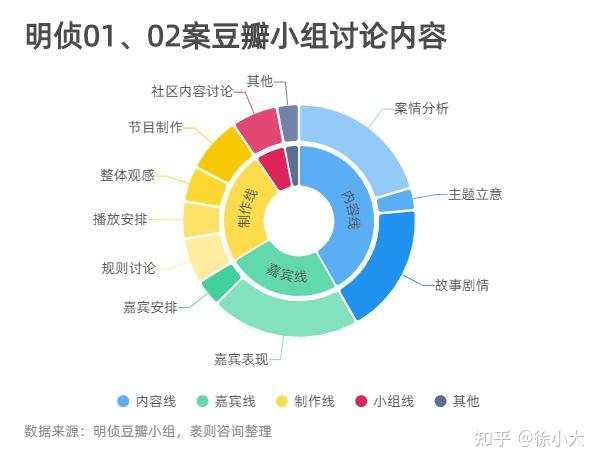

(1)各类发帖内容数量占比:内容线最多

“内容线”帖子数最多,690条,占比42%,尤以“案情分析”和“故事剧情”类的讨论为主。“嘉宾线”404条,占比24%,以对“嘉宾表现”的讨论为主。“制作线”401条,占比24%,“整体观感”、“节目制作”等各子类帖子数量较为均衡。“小组线”类型106条,占比6%。

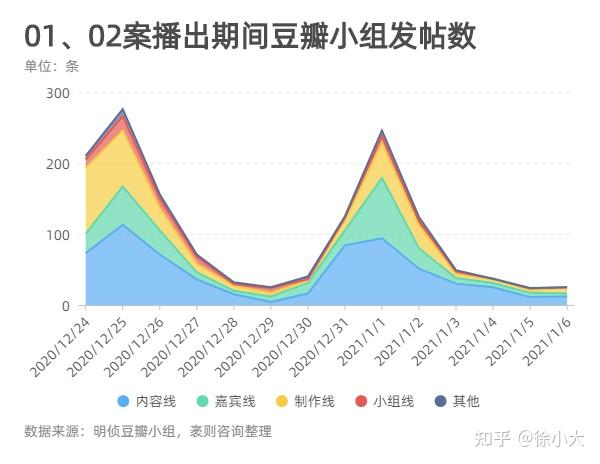

(2)各时段发帖数:各类讨论上线日达顶峰,但内容线讨论热度延续期最长

从时间轴来看,发帖数分别在12/25及1/1,即01案和02案上下两期完整上线的日期,达到顶峰,随后逐渐回落。虽然各类型帖子数均在上线日达到顶峰,但“嘉宾线”和“制作线”的讨论在上线日之后迅速回落,后期主要以“内容线”的讨论为主。对案情、剧情这类内容的讨论热度延续期最长,可见有消费深度节目内容更经得起持续性讨论。

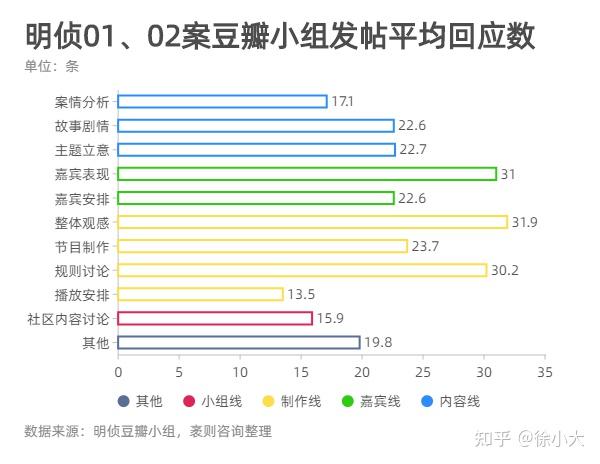

(3)各类发帖内容回应数:嘉宾线、制作线更多

从各类帖子的平均回帖数来看,嘉宾线和制作线的内容能获得更多的回应,尤其是“整体观感”、“嘉宾表现”、“规则讨论”类的内容能引来最多的回应。这是由于对嘉宾及节目观感的讨论内容更偏个人感受层面,门槛更低,能吸引到更多的参与。而规则讨论容易引发争议,因此也表现出更高的回应水平。

2、各类发帖内容分析

(1)内容线:对节目内容的二次消费和创作

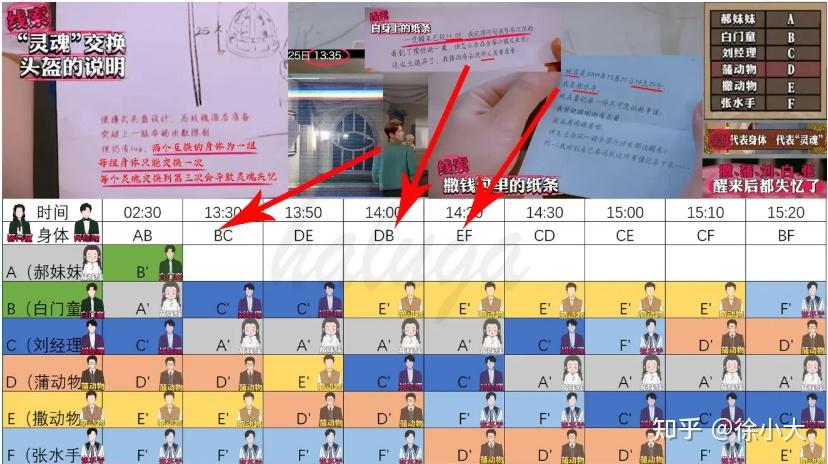

“案情分析”类数量最多(337条)。成员用自己的理解重新分析剧情、线索、证物及人物关系,对节目内容进行二次消费和创作。尤其是,整体案情分一二两案呈现,剧情、人物关系复杂,还涉及多次“灵魂互换”,精彩丰富的案情为成员提供了极大的分析、讨论空间,人们津津乐道于各种细微的隐藏线索。此外,这类帖子也是最受成员欢迎的类型。

“故事剧情”类帖子数量302条,这类内容不涉及作者的个人分析,主要是针对故事情节、背景设定、人物关系、设定元素等内容的主观评价。帖子内容既包括带有正负情感倾向的“喝彩型”或“吐槽型”评价,也包括对角色人物命运的唏嘘感叹。这类内容实际上是,观众对有价值的节目内容的一种自发标记的行为,“值得关注”的内容在讨论中获得认定,并且这些内容与普通内容的“差别”也在讨论中浮现出来。

“主题立意”类的帖子数量51条。《夜半酒店》的故事立意涉及“女童性侵”的话题,引发了大量讨论。许多帖子表达了自己看过节目后的难受情绪,以及对孩子性教育的呼吁。随着越来越多的新一代观众开始关注社会公共议题,对社会热点问题的探讨能给观众带来娱乐之外的引导与思考,因此“主题立意”也成为一个重要的社群讨论热点,并为节目带来高口碑评价。

(2)嘉宾线:对嘉宾表现的喝彩/吐槽

在404条嘉宾线讨论帖子中,“嘉宾表现”类帖子占了绝大多数,达342条。嘉宾个人特点会直接影响节目观感,合适的嘉宾也能为社群贡献诸多讨论话题。受到小组成员欢迎的嘉宾,他们大多兼具强推理能力与高艺能表现,既能有力推进案情侦破进展,也能搞笑主动“造梗”。甚至他们的代表作与明侦IP也具备一定的融合性(如刘昊然《唐人街探案》、张若昀《法医秦明》)。

此外,还包括62条对“嘉宾安排”的讨论,主要内容是表达未来节目自己希望有哪些嘉宾及嘉宾组合出现。在移动端小组管理者专门设置了“嘉宾安利”讨论区域,可以推测小组中的相关讨论可能对未来嘉宾邀请产生一定的影响。

(3)制作线:对节目制作的期待表达

对节目的剪辑、字幕、时长、打码等后期制作的讨论的“节目制作”类帖子数量最多(129条),主要包括对圣诞元素大面积打码的不满、对嘉宾镜头剪辑的一些讨论。“规则讨论”类105条,主要是新的双侦探模式引发大量讨论。“播放安排”类85条,主要是播放方式新调整为分两天上线的双播模式(前几季在一天同时上线上下两期)在小组中引发的讨论。此外,还有82条关于节目“整体观感”的评价性讨论。

(4)小组线:对小组氛围的自觉维护

小组线讨论帖子共106条,主要是对小组其他帖子、微博等其他社区言论的讨论,如对拉踩嘉宾内容的不满、对微博热搜剧透的吐槽等。这一类帖子是小组成员自觉维护小组平等交流氛围的重要内容。

《明星大侦探》呈现的内容是丰富多彩的,多种内容元素构成一个良好的生态圈,形成审美上的“复杂性”。

(1)侦探探案题材,搜证、推理过程天然具备强参与感

作为探案题材综艺,《明星大侦探》通过多层悬念的设立、悬置与破解,持续牵引观众注意力,推理过程给予观众很强的参与感。因此,“案情分析”类内容也成为社群中占比数量最多的帖子类型。

节目最大的悬念就是“谁是真凶”,整个节目就是围绕总悬念的破解来进行,总悬念也是节目的最大吸引力所在。除了总悬念,还有诸多重叠在一起的小悬念,即各位玩家的故事、动机以及凶手的作案手法。“一问全不熟,一搜全有仇”。小悬念不断递进式地涌现,旧的悬念还没解决,又产生新的悬念,让观众不断产生新的疑问。大小谜团环环相扣,逐步揭示完整剧情与真相,观众通过各种悬念的解除获得极大的满足与愉悦,节目也由此呈现出曲折的情节与丰富的审美内涵。

为了保证参与解谜的乐趣与完整性,制作团队必须精心设计,保证线索、剧情、人物没有BUG,经得起反复推敲。因此,节目组会对每一期剧本逻辑进行反复推演打磨,并精心布置现场设施还原真实场景。

(2)案件背景依托热点社会议题,拓展讨论空间

《明星大侦探》各期节目的主题立意,大多取材于现实社会热点问题,如“儿童保护”、“女性主义”、“粉丝与偶像的关系”等,在娱乐之外给观众带来引导与思考。节目选取的社会议题多与观众生活息息相关,引起强烈共鸣的同时,也极大促进了社群中对议题的讨论参与。

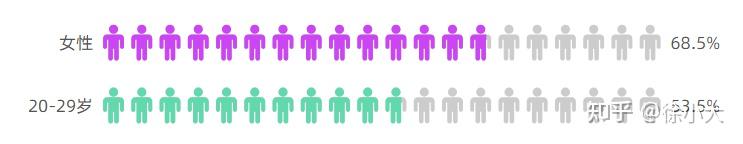

百度指数显示,搜索“明星大侦探”的人群,20-29岁这个年龄段占到53.5%,女性占68.5%,节目以20多岁的年轻人为收看主体。年轻人十分关切社会议题,对社会公共议题的讨论与参与也成为了他们自我表达的重要途径。在他们看来,个人的自由与成功,与热心公益、关心他人同样重要。各类社会议题的主题立意,为他们提供了一个表达窗口。

每一期节目都是一场游戏,也是一场对“真”的追逐与拷问。

2、情感体验上的吸引

观众渴望在情感上被打动,成功的娱乐作品,必须在情感上吸引人。《明星大侦探》以真诚的情感带动创意,通过强烈的情感体验打动观众,收获话题度和高口碑。

(1)放松好笑&感动好哭

《明星大侦探》的每一期节目都是一个完整的浓缩故事,让观众在观看过程中,可以尽情发泄自己的欢乐、忧郁和怨恨,表达自己的愿望和要求。

一方面,在紧张高能的探案之外,节目内容充满娱乐性,嘉宾的综艺天性被完全释放。在跌宕曲折的剧情中,嘉宾之间的戏剧冲突强烈,更容易出现各类搞笑“名场面”。节目中的各类搞笑“梗”会在社群中被重新发掘、反复讨论,“名梗”也被剪辑成各类短视频作品广泛传播。在忙碌平淡的生活之外,年轻人将看综艺作为放松解压的娱乐手段,因此,“好玩有趣”是许多人选择一部综艺内容的重要标准。

另一方面,嘉宾对人物角色的演绎,也为节目增加了更多感动点,带来更强烈的情绪震动。如在《夜半酒店》案件中,“蓉门童”小时候曾经历性侵,嘉宾在演绎这一段角色自白时,展现出的强烈共情,以及在最后投票阶段选择故意投错,因为“想让郝妹妹如愿”(作为性侵被害者逃出酒店逃离阴影)。这些表现,极大地丰富了故事内涵,同时成为社群小组内热点发酵话题,成员纷纷表示“太好哭了”。

(2)智识膜拜&智识超越

明星嘉宾之间精彩的攻防、对线索案情的精准推理,常常让观众在紧张的节奏推进中产生“智力被碾压”的崇拜之情。不少社群内部讨论话题,也围绕着嘉宾们“智商爆表”的瞬间展开。如今越来越多的年轻观众将智识与思想看作是个人吸引力的重要来源,嘉宾的优秀表现让他们得以在观看节目的过程中享受脑力激荡的快感。

但另一方面,观众同样热衷于讨论嘉宾们错漏的线索和剧情。观众拥有观看的上帝视角,通过对错漏线索的发现与讨论,社群粉丝也能获“我比你聪明”的智识超越的自我认同感受。

这两种情感体验相辅相成,对嘉宾的优秀智识表现越欣赏,智识超越体验的快感才会更酣畅。

3、对内容的“迷恋”与“不满”激发社群讨论

粉丝社群的生成,来源于观众对内容的迷恋和某种“挫折感”。“迷恋”让粉丝不断参与讨论,而“挫折感”让粉丝对内容进行重新演绎与改写。

《明星大侦探》的后期节目制作一直好评不断,游戏化、娱乐化的剪辑和后期包装,起到了提示重点、渲染情绪、评论调侃的作用。采用年轻人流行的沟通语言,形成极具网感和创意的风格,深受观众喜爱。后期制作中突出显示的这些内容,在社群小组中,常常被再次提及、讨论,年轻观众乐于“玩梗”,“好玩有趣”的各类后期元素成为这类参与感的一项重要来源。

此外,小组成员对后期制作、剧情、嘉宾的不满,也构成了一部分社区讨论来源。观众对内容有着各色各异的理解与偏好,节目不可能让每一个人都满意。但基于不满生发的对节目的再解读与再创作内容,实际上共同丰富了《明星大侦探》的IP生态内涵。社群中,有许多粉丝对故事设定进行脑洞创意,节目组也十分鼓励这类内容,《恐怖童谣》的背景设定元素就取材于粉丝的故事投稿。

4、小组社群的优秀氛围

(1)鼓励平等、多样

在明侦豆瓣小组中,没有中心化的领导和管理,除了几个管理员有删帖权限外,所有成员都是平等的。明侦豆瓣小组,是基于内容形成的粉丝社群,这类社群并不像饭圈一般强调“行动一致”,小组成员依照自己的喜好,随意浏览帖子内容,自由选择话题参加。这是这样完全平等、自由的氛围,促使小组成员积极参与社群中的讨论,“大胆开麦”提出自己的观点与脑洞。

同时,为了维护平等、多样的讨论氛围,小组明确规定不允许“辱骂或不友善言论”、“引战行为或过于偏激的主观判断(包括恶意比较)”。出现“拉踩”嘉宾引战的帖子内容也常常会被吐槽、举报。成员共同维护理性、友善的小组讨论氛围,与饭圈撕X文化主动作切割。

(2)共享价值观

虽然小组中有时也会发生争论,但小组成员共享着某种集体价值观。如:不剧透,尊重他人的私享观看乐趣,帖子内容如涉及剧透需要在标题上注明;理智友善,欢迎对节目内容的个人解读与分析,不欢迎无意义或重复的灌水内容;关注弱势群体和社会议题等。

优质的社群构建,其核心根基是有足够优质的内容本体,让观众产生对“内容的迷恋”,进而形成围绕该内容的粉丝与社群。优质的创作内容,既包括“消费层次丰富的内容体系”,通过审美上的复杂性,对粉丝产生“情感体验上的吸引”,也包括具有“强传播性的碎片化内容”,让粉丝可以低门槛地参与讨论。

在社群中,粉丝热衷于对好笑、好哭等打动自己的内容的进行碎片化的摘取与重述,这实际上是粉丝对他们心目中“有价值内容”的“标记”。“值得关注”的内容在讨论中获得认定,并且这些内容与普通内容的“差别”也在讨论中浮现出来。一个内容元素如果被粉丝反复“摘取”与“讨论”,它便会成为社群中的一个新“梗”(meme)。

其次,“消费层次丰富的内容体系”能刺激社群成员针对各类内容元素产生自己的分析与解读。内容的层次越丰富、审美性越复杂,粉丝们能生发的解读性内容话题就越充足。这个层次的内容更多仍是基于内容本意的延展与补充。

最后,当一个内容给粉丝带来强烈的“情感体验上的吸引”时,粉丝会主动进行内容创作,以弥补消费内容过后的遗憾与不满。粉丝的这些创作内容,能很好地反哺原内容、丰富IP体系。

值得关注的是,大多有旺盛创作生命力的粉丝社群,其原内容往往都根植于一个有一定历史积累的完整的文化体系中。如《明星大侦探》背靠探案、悬疑文化,相关小说、电影根源深厚;社群同样表现优异的游戏《剑网3》则背靠古风、武侠文化。

大多基于内容作品结成的粉丝社群,往往并没有一个鲜明的集体的概念,更多是基于个人的自由结合。这种结合很松散,人们出于同一个兴趣目的而聚集,基于共同的话题关系迅速熟络,一开始对待彼此十分热情,一旦聚会结束关系便快速冷却戛然而止。

在内容粉丝社群中的社交,更像是一种“自我装扮”:我在意的不是与某个具体的人形成社交连接,而是在这个社群中抒发自己的观点、收获认同,以此来显示我是一个“独特/有趣的人”。真正能让“我”显得与众不同的,是对内容作品中特别之处的感受和体会,因此这类松散集体往往也呈现出“诠释型社区”的特点。

归根结底,社群的核心是做“人&人&内容”的联结,无论是基于IP、品牌、或某主理人的社群,都需要通过不断产出优质内容,来构筑联结“人&人”的基础与灵魂。对于社群来说,真正重要的事情自始至终都是:产出内容如何与具体的人建立关系,以及每一个人在社群中如何获得良好体验。社群不是一个数字模型,对其所衍生的任何数据指标KPI,如粉丝数、活跃数等,在设置时一定要更加谨慎巧妙。

完整报告可访问:https://share.weiyun.com/ejfJaiVY

更多深度文娱分析报告,欢迎关注微信公众号【袤则咨询】。